みなさんこんにちは!電マニ先生(@denshimanifest)です。

12月は年度末に向けた準備が少しずつ始まる時期ですね。

実はこの12月から年度末の3月にかけての時期は、紙マニフェストから電子マニフェストへの切り替えを検討するには“絶好のチャンス”なんです。

行政報告の区切りが「年度単位」であるため、12月から準備を始めておくことで、年度末に切り替えを完了し、来年度からスムーズに電子マニフェストの運用をスタートできます。

今回は、まだ電子化に踏み切れていない方に向けて、電子マニフェストと紙マニフェストの違い・特徴・選び方のポイントをわかりやすく徹底解説していきます。

目次

電子マニフェストと紙マニフェストの概要

◆産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?

マニフェストとは、産業廃棄物が適切に処理されたことを確認・証明するための管理票です。不法投棄を防ぎ、処理の透明性と適正化を図るために、法令で定められた重要な仕組みです。

発行は排出事業者の責任で行われ、形式は「電子」または「紙」の2種類がありますが、いずれも法令遵守と環境保全の観点から欠かせない存在です。

◆電子マニフェストとは?

電子マニフェストは、産業廃棄物の処理情報をインターネット上で管理するシステムです。正式には「電子情報処理組織を使用した産業廃棄物管理票」と呼ばれています。

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が運営しており、排出事業者・運搬業者・処分業者の3者間で、処理情報をリアルタイムに共有できるのが大きな特徴です。

◆紙マニフェストとは?

紙マニフェストは、これまで長く使われてきた書面による管理票です。排出事業者が記入・交付し、運搬業者・処分業者がそれぞれ必要事項を記入して返送します。

処理の流れを一つずつ確認・記録していく仕組みです。

電子マニフェストと紙マニフェストのメリット・デメリット

◆電子マニフェストと紙マニフェストの違いを一覧で比較

| 項目 | 電子マニフェスト | 紙マニフェスト |

| 初期コスト | やや高い(システム費) | 低コスト |

| ミスの発生 | 少ない(自動管理) | 多い(手作業) |

| 環境負荷 | 低い(ペーパーレス) | 高い(紙の使用) |

| 処理状況の確認 | リアルタイム | 郵送後に確認(数日遅れ) |

| マニフェストの保管 | JWNETで電子保管 | 5年間自社で保管(義務) |

| 行政報告 | JWNETが代行報告 | 必要(義務) |

| 紛失の可能性 | なし | あり |

一覧表を見ると、電子マニフェストは「効率性」と「透明性」の面で大きなメリットがあります。

反対に、紙マニフェストは「導入のしやすさ」が強みで、少量排出の事業者やパソコン操作に不安のある方にも扱いやすい仕組みです。

それぞれに良さがありますので、自社の規模や目的に合わせて選ぶことが大切ですね。

詳しくは、関連記事産業廃棄物処理に使う「電子マニフェスト」って、なに? – 電子マニフェスト先生にもありますので、併せてご参照ください

電子マニフェスト拡大の流れと導入の広がり

◆提出義務と注意点

紙マニフェストを使用している事業者は、毎年6月30日までに「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を都道府県等に提出する必要があります。

一方、電子マニフェストはJWNETが行政報告を代行してくれるため、提出義務はありません。

◆処理状況報告と期限管理

- 電子の場合:収集運搬業者・処分業者がそれぞれ終了報告を行い、その情報がリアルタイムで排出事業者に共有されます。

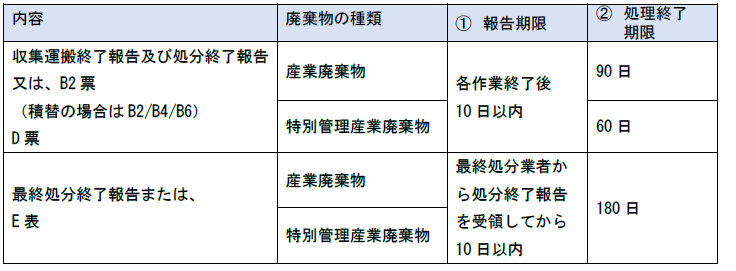

- 紙の場合:終了報告書(B票・D票・E票など)を受け取り、期限内に処理されたかを確認・記録します。

- 終了報告期限:終了報告に関する期限は2つあります

① 報告期限(=処理をした側が報告する期限)

→収集運搬又は処分が終了してから電子報告又は書面を送付する期限

② 処理終了期限(=排出事業者が確認すべき期限)

→廃棄物引き渡し後、処理が完了しなければならない期限

②処理終了報告を受け取る期限を過ぎても終了報告が届かない場合、排出事業者は「措置内容等報告書」を行政に提出する必要があります。

※電子マニフェストでは、システムから自動で②処理終了期限の通知を受け取ることも可能です。

◆違反時の罰則

マニフェスト未交付・虚偽記載・報告遅延などは、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。法令遵守は企業の信頼にも直結します。

電子マニフェスト拡大の流れと導入の広がり

電子マニフェストの導入は、特別管理産業廃棄物を扱う事業者だけでなく、一般の排出事業者にも広がりつつあります。制度改正や自治体の取り組みを背景に、今後ますます“標準化”が進むと予想されます。

◆電子マニフェスト導入事例

ある製造業の中堅企業では、紙マニフェストから電子マニフェストへ切り替えたことで、年間75%の作業時間削減と記入ミスの大幅減少を実現しました。

環境配慮への取り組みとしても評価され、顧客からの信頼向上にもつながったと報告されています。

また、一部の事業場から段階的に電子化を始める小規模事業者も増えており、電子マニフェスト先生ではそうした排出事業者様に負担の少ない導入方法をご提案しています。

◆電子化の制度動向と今後の展望

近年、行政手続きのデジタル化が進められており、産業廃棄物マニフェストもその流れの中にあります。

特別管理産業廃棄物を年間50トン以上排出する多量排出事業者は、すでに電子マニフェストの利用が義務化されています。

また、大阪府や大阪市などでは、公共工事の入札条件に電子マニフェストの利用を盛り込むなど、制度としての普及が進みつつあります。

2027年4月からは廃棄物処理法の改正に伴い、電子マニフェストの最終処分報告の内容が変わり、今まで登録されていなかった、中間処分場から最終処分場又は再生されるまでの処理ルートが明確化されることになりました。

排出事業者の方はこの情報を確認するだけで、より処理の透明性が図れるようになります。これは、紙マニフェストは適用されないので、電子化の流れは今後さらに加速すると考えられます。

まとめ

◆要点の整理

ここまでのポイントを簡単に振り返ってみましょう。

・電子マニフェストは、効率性・透明性に優れ、報告や保管業務を大幅に効率化できる。

・紙マニフェストは、小規模事業者や電子環境の整備が難しい企業に適しています。

・ 行政のデジタル化が進む中で、今後は電子マニフェストが“標準”になる流れが加速しています。

◆電子と紙の違いを見極める5つのチェックポイント

電子化するか、紙マニフェストのまま継続するか…マニフェストの選択に迷ったときは、次の5つの視点を参考にしてみてください。

- 廃棄物の量や排出頻度:排出量が多く定期的に発生する場合は、管理効率の高い電子マニフェストが適しています。

- 法令遵守の体制:どちらの方法でも法令順守が必須ですが、電子マニフェストは報告期限の管理や自動通知などでサポートが可能です。

- ITスキル・環境:担当者のITリテラシーや、システム導入に対する社内の理解・体制も選定ポイントとなります。ITリテラシーに自信がない方でもサポートできるシステムもあります。

- コストと手間:初期コストは電子の方が高いものの、長期的には業務の効率化・人的ミスの削減が期待できます。

- CSRや環境対応の方針:環境配慮を重視した経営を目指す企業には、ペーパーレスな電子マニフェストの導入が推奨されます。

◆結論!電子マニフェストへの切り替えはおすすめです

電子マニフェストの導入は、企業の大小にかかわらずすべての排出事業者様にお勧めです。

導入には準備や慣れが必要ですが、最初の一歩を踏み出すことで業務の効率化と法令対応の安心感が得られます。

また、JWNETの直接利用だけでなく、システムを活用して複数の担当者が継続して利用できる環境を整えることも大切です。

その際は、システムの使いやすさに加えて、サポート体制の有無や対応の質も確認しておくと安心です。

また、一度にすべてを電子化に切り替えるのが難しい場合は、一部業務から段階的に導入を進める方法もおすすめです。

電子マニフェスト先生は、導入に不安のある企業担当者様にも寄り添いながら、スムーズで確実な電子化をサポートしています。

どうしても、自社でのご対応が難しい場合は、代行登録も承っておりますので、ぜひご相談ください。

年度末に向けて、ぜひこの時期から自社の電子マニフェスト化を検討してみてください。

産業廃棄物の難しい法律を遵守できていますか?

産業廃棄物の登録・管理・集計ができ、法から企業を守れるシステム“電マニ先生”

産廃業者のノウハウを詰め込み、とっても「使いやすい」「かんたん」を実現しました!

紙マニフェストと併用したい方、電子マニフェストをもっと使いやすく管理したい方。

どちらも対応できるようになっています。

なんといっても「排出事業者専用」ですので、廃棄物処理業者が電マニ先生を導入しなくて大丈夫なので負担なく始められます!

お問い合わせ

受付時間:月~金 9:00~17:00 ※祝祭日除く

045-222-0888

045-222-0888